京大医学部の同級生である、倉敷中央病院脳神経外科の沈先生と「くも膜下出血」のセッションで一緒に座長をする機会に恵まれました。長いこと医者をやっているとこういうこともあるのだなあと、卒業後の時間の経過に驚いてしまいます。

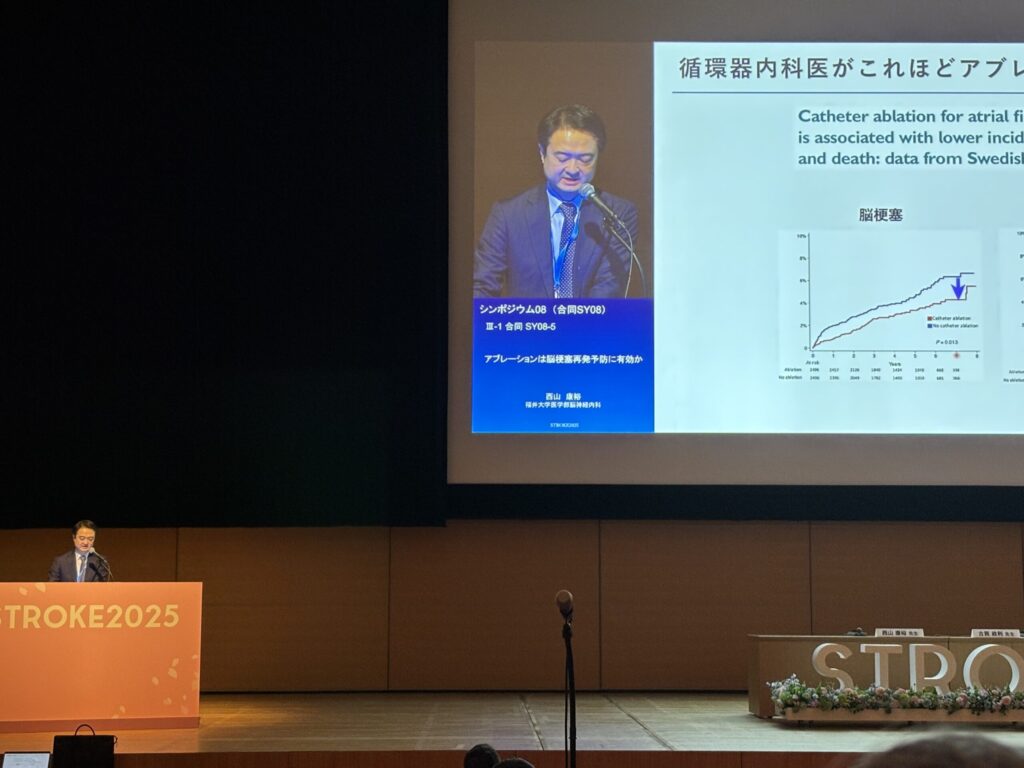

本日学会3日目は朝からメイン会場で左心耳閉鎖デバイスやアブレーションなどの循環器内科治療が心原性脳塞栓を果たして予防しうるのか、という重要なセッションが行われました。この1月より福井大学脳神経内科教授に就任された西山康裕先生はこの重要なテーマについてSTABLE試験を主導され、メイン会場でシンポジストとして発表されていました。このような先生がうちの大学に来てもらえたことはとても幸運だと思います。

現在の脳卒中研究の最重要手段はRCTですが、RCTは患者群間の比較研究ですので万能ではありません。政策医療などの大勢の人の治療方針決定には決定力がありますが、個々の患者の治療方針にはすぐに適応はできません。個々の患者には論文で検討できない多くの因子が隠れているからです。今後はRCTも重要ですが、よりnarativeを重視し、患者の分子情報、遺伝情報、社会背景などさらに多くの因子をAIや機械学習などデータサイエンスの力で解析して、個別に最適な医療を決定する時代に向かうと思います。私たち医師も、データサイエンスやAIを毛嫌いせず、勉強し、一層コミットしていかなければなりません。